Table of Contents

IEEE802.11規格

現在主流の無線LAN技術は、IEEE802.11規格です。802.11ワーキンググループ(WG : Working Group)が策定している規格です。802.11ワーキンググループ内にさまざまなタスクグループ(TG : Task Group)があります。各タスクグループが規格の改定や修正を担当しています。タスクグループにはアルファベットが割り当てられていて、タスクグループによる改定された規格には「IEEE802.11n」というようにタスクグループのアルファベットがつけられています。

リンク

IEEE802.11ワーキンググループの詳細は、以下のリンクをご覧ください。

IEEE802.11規格は、無線LANでのデータ送受信そのものについての主要な規格と、セキュリティやQoS制御といった付加的な機能についての規格に分かれます。

主要な規格

無線LANでのデータ送受信に関わる主要な規格として、以下のものがあります。

| 規格名称 | 周波数帯域 | 伝送速度 | 標準化年 |

|---|---|---|---|

| IEEE802.11 | 2.4GHz帯 | 2Mbps | 1997年 |

| IEEE802.11a | 5GHz帯 | 54Mbps | 1999年 |

| IEEE802.11b | 2.4GHz帯 | 11Mbps | 1999年 |

| IEEE802.11g | 2.4GHz帯 | 54Mbps | 2003年 |

| IEEE802.11n | 2.4/5GHz帯 | 600Mbps | 2009年 |

| IEEE802.11ac | 5GHz帯 | 6.93Gbps | 2013年 |

| IEEE802.11ax | 2.4/5/6GHz帯 | 9.6Gbps | 2021年 |

付加的な規格

無線LANの付加的な機能についての主な規格を以下の表に簡単にまとめています。

| 規格名称 | 概要 |

|---|---|

| IEEE802.11d | オリジナルの802.11規格で準拠しているアメリカ、日本、カナダ、ヨーロッパ以外の地域で動作するための要件と定義を追加しています。 |

| IEEE802.11e | QoS要件をサポートするための媒体アクセス制御方式(HCF : Hybrid Coordination Function)が定義されています。 |

| IEEE802.11h | DFS(Dynamic Frequency Selection)/TPC(Transmit Power Control)の仕組みを定義しています。また、U-NII-2の新しい周波数帯域のサポートも追加されています。 |

| IEEE802.11i | より強力な暗号と認証方式をサポートしたRSN(Robust Security Network)を定義しています。802.11iに準拠したWi-Fiの認証プログラムがWPA2です。 |

| IEEE802.11j | 4.9GHzおよび5GHzの周波数帯での動作について日本の規制当局の承認を得るための規格です。 |

| IEEE802.11k | 無線媒体を効率よく利用するためのリソースの計測方法RRM(Radio Resource Management)を提供します。 |

| IEEE802.11p | ITS(Intelligent Transport System)アプリケーションをサポートするための規格です。 |

| IEEE802.11r | アクセスポイント間のローミングを高速化するFSR(Fast Secure Roaming)をサポートします。 |

| IEEE802.11s | アクセスポイントのメッシュサービスを提供するための機能を定義しています。 |

802.11とWi-Fi

802.11規格について、製品を開発するベンダによって解釈に相違があります。そのため、802.11規格に準拠した製品でも、異なるベンダでは相互接続がうまくできないことがありました。

そこで、無線LAN製品を開発するベンダがWECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)という業界団体を立ち上げて、それぞれの製品の相互接続性を認証するようになっています。WECAはその後、Wi-Fi Allianceとなっています。Wi-Fi Allianceが相互接続性をテストして認定した製品にWi-Fiの認証を与えています。Wi-Fiに準拠した製品には、以下のようなロゴがつけられて、相互接続性が保証されます。

リンク

Wi-Fi AllianceのWebサイト

無線LANが広く普及するようになって、あまり技術に詳しくないユーザも多く無線LANを利用しています。そうしたユーザにとって「IEEE802.11」ではじまる規格名称はわかりづらいものです。Wi-Fi Allianceはマーケティング用語として、無線LANのことを「Wi-Fi」と表現するようになっています。今では、IEEE802.11規格の無線LANのことを「Wi-Fi」と呼ぶことが一般的です。特にIEEE802.11n以降の主要な無線LAN規格は、以下のように呼んでいます。

| IEEE802.11n | Wi-Fi 4 |

| IEEE802.11ac | Wi-Fi 5 |

| IEEE802.11ax | Wi-Fi 6 |

Wi-Fiのあとの数字が技術の世代を表しています。数字が大きいほうがより新しい世代の技術で高速な通信ができるということがパッとわかりやすくなります。

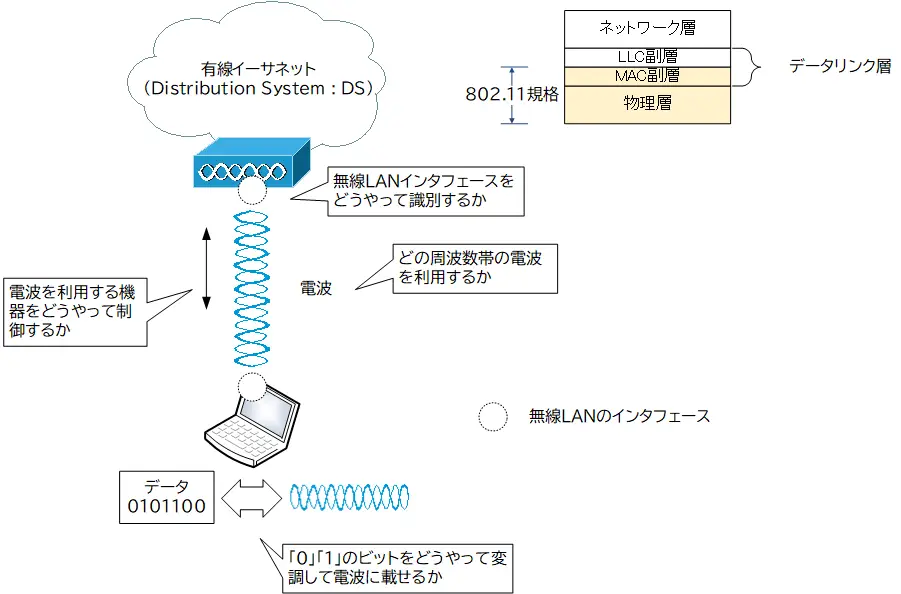

802.11規格(Wi-Fi)のポイント

802.11規格(Wi-Fi)は、OSI参照モデルでは物理層~データリンク層までです。データリンク層をもう少し細分化して、MAC副層までです。802.11規格のポイントは、簡単に言えば「無線LANのインタフェース間でデータを電波に載せて送り届ける」ことです。そのために、以下のようなことを決めています。

- 「0」「1」のビットをどうやって変調して電波に載せるか

- どの周波数帯の電波を利用するか

- 電波を利用する機器をどうやって制御するか

- 無線LANのインタフェースをどうやって識別するか

無線LANの仕組み

- 無線LANとは ~手軽にLANを構築しよう!~

- IEEE802.11 無線LANの構成要素とトポロジ

- IEEE802.11 無線LAN(Wi-Fi)規格

- IEEE802.11(無線LAN/Wi-Fi)のカプセル化とフレームフォーマット

- IEEE802.11フレーム種類

- IEEE802.11フレーム MACアドレスの指定

- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み アソシエーション

- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CAの概要

- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CA キャリアセンス

- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CA 疑似ランダムバックオフアルゴリズム

- 無線LAN(Wi-Fi)の仕組み CSMA/CA IFS(Inter Frame Space)