Table of Contents

ルータIDとは

ルータIDとは、OSPFルータを識別するための32ビットの数値です。IPv4アドレスと同じように8ビットの10進数を「.(ドット)」で区切って4つ並べて表記します。

ルータIDは、いわば、OSPFルータの名前で、OSPFの処理を行うには必ず一意なルータIDが必要です。ルータIDでネイバーを認識します。また、LSAには生成したルータのルータIDが記されています。

ルータIDの決め方

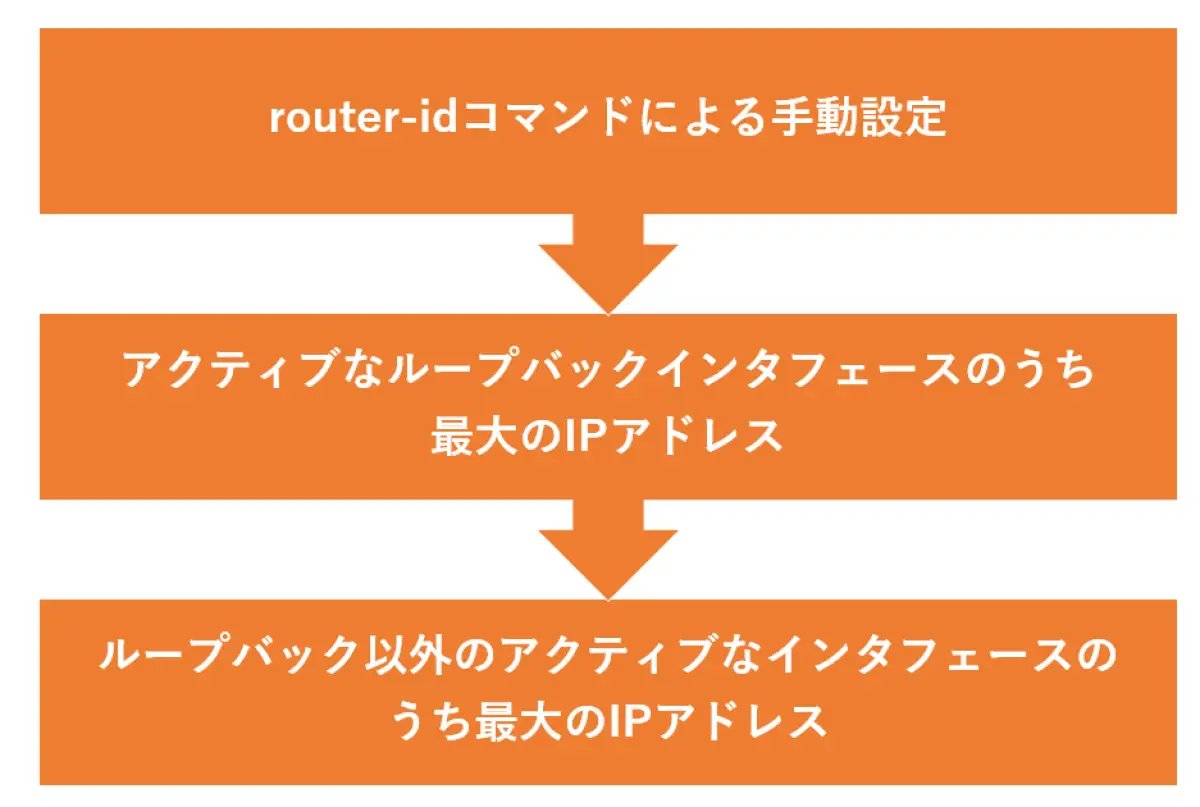

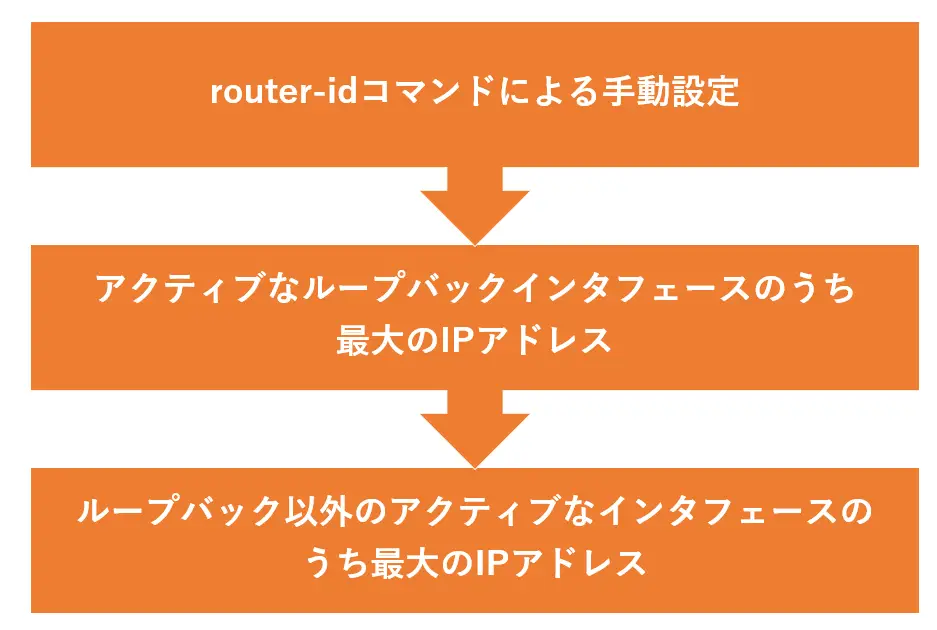

ルータIDは次のように決定されます。

- router-idコマンドによる手動設定

- アクティブなループバックインタフェースのうち最大のIPアドレス

- ループバック以外のアクティブなインタフェースのうち最大のIPアドレス

上から順に優先度が高いルータIDの決定方法です。ルータIDが変わってしまうと、ネイバーの確立からOSPFの処理をやり直さなければいけなくなります。そのため、ルータIDがころころと変更されることがないように上記の優先度が決まっています。

router-idコマンドによる手動設定

ルータIDを手動で設定することができます。Ciscoルータでは、OSPFのルーティングプロセス内で、次のコマンドでルータIDを設定します。

(config)#router ospf <process-id>

(config-router)#router-id <router-id>

<process-id> : プロセスID

<router-id> : ルータID

設定するルータIDは、他のルータのルータIDと重複しないようにしてください。重複しなければ、ルータ自身のIPアドレスである必要は特にありません。router-idコマンドで手動設定しておけば、設定を変更しない限りルータIDが変わることはありません。

関連記事

アクティブなループバックインタフェースのうち最大のIPアドレス

ループバックインタフェースは、設定で作成する仮想的なインタフェースです。ルータのインタフェースが1つでもアクティブであれば、明示的にshutdownしない限りダウンしない安定したインタフェースです。安定しているループバックインタフェースのIPアドレスを自動的にルータIDとして利用することができます。ループバックインタフェースは複数作成することもできます。もし、複数のループバックインタフェースが存在すると、最大のIPアドレスをルータIDとして利用します。

ループバックインタフェースのIPアドレスからルータIDを決定すれば、特定のインタフェースの状態によってルータIDが変わってしまう可能性が少なくなります。ただし、ループバックインタフェースがあとから追加されると、それに伴ってルータIDが変わってしまう可能性があります。

ループバック以外のアクティブなインタフェースのうち最大のIPアドレス

ループバックインタフェースの作成は任意です。ループバックインタフェースがないルータでは、アクティブなインタフェースの最大のIPアドレスをルータIDとして利用します。

ルータIDとして使っているIPアドレスのインタフェースがダウンすると、ルータIDが変わってしまう可能性があります。

ルータIDの確認(Cisco)

CiscoルータでルータIDを確認するためのshowコマンドとして、主に以下のものがあります。

- show ip protocols

- show ip ospf

- show ip ospf interface

それぞれのshowコマンドについてサンプルの出力例を挙げます。

show ip protocols

R1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 1.1.1.1

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Maximum path: 4

Routing for Networks:

192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

Reference bandwidth unit is 100 mbps

Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

Distance: (default is 110)

show ip ospf

R1#show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1

Start time: 00:00:02.000, Time elapsed: 00:03:16.636

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

Supports Link-local Signaling (LLS)

Supports area transit capability

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 5000 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Incremental-SPF disabled

Minimum LSA interval 5 secs

Minimum LSA arrival 1000 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000

Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000

Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0

Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Number of areas transit capable is 0

External flood list length 0

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 2

Area has no authentication

SPF algorithm last executed 00:00:56.772 ago

SPF algorithm executed 4 times

Area ranges are

Number of LSA 3. Checksum Sum 0x01F21D

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

show ip ospf interface

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.12.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.12.2

Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.12.1

Flush timer for old DR LSA due in 00:00:27

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:00

Supports Link-local Signaling (LLS)

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

まとめ

ポイント

- ルータIDとは、OSPFルータを識別するための32ビットの数値です。OSPFの処理を行うためには、一意なルータIDが必要です。

- ルータIDは以下の優先度に基づいて決定されます。

- router-idコマンドによる手動設定

- アクティブなループバックインタフェースの最大のIPアドレス

- ループバック以外のアクティブなインタフェースのうち最大のIPアドレス

OSPFの仕組み

- OSPFとは? 初心者にもわかりやすくOSPFの特徴を解説

- OSPFの処理の流れ

- OSPFルータID ~OSPFルータを識別~

- OSPFルータのルータIDが重複してしまったら?

- OSPF ネイバーとアジャセンシー

- OSPF DR/BDR

- イーサネット上のshow ip ospf neighborの見え方

- OSPFネットワークタイプ ~OSPFが有効なインタフェースの分類~

- OSPF LSDBの同期処理

- 大規模なOSPFネットワークの問題点

- OSPFエリア ~エリア内は詳しく、エリア外は概要だけ~

- OSPFルータの種類

- OSPF LSAの種類

- OSPF エリアの種類

- OSPFの基本的な設定と確認コマンド [Cisco]

- インタフェースでOSPFを有効化することの詳細

- OSPF ループバックインタフェースのアドバタイズ

- OSPF Hello/Deadインターバルの設定と確認コマンド

- OSPFコストの設定と確認

- OSPFルータプライオリティの設定と確認コマンド

- OSPFネイバー認証の設定 ~正規のルータとのみネイバーになる~

- バーチャルリンク上のネイバー認証

- OSPF スタブエリアの設定と確認[Cisco]

- OSPF スタブエリアの設定例 [Cisco]

- OSPFデフォルトルートの生成 ~default-information originateコマンド~

- OSPFデフォルトルートの生成 ~スタブエリア~

- OSPF バーチャルリンク ~仮想的なエリア0のポイントツーポイントリンク~

- OSPF バーチャルリンクの設定と確認 [Cisco]

- OSPF バーチャルリンクの設定例 [Cisco]

- OSPF 不連続バックボーンのVirtual-link設定例

- OSPFのルート集約と設定

- OSPFルート集約の設定例(Cisco)

- OSPF ルート種類による優先順位

- OSPFネイバーの状態がExstartでスタックする原因

- OSPFパケットの種類とOSPFヘッダフォーマット

- OSPF Helloパケット

- OSPF DD(Database Description)パケット

- OSPF LSR(Link State Request)パケット

- OSPF LSU(Link State Update)パケット

- OSPF LSAck(Link State Acknowledgement)パケット

- OSPF 再配送ルートの制限 ~redistribute maximum-prefixコマンド~

- OSPFでのディストリビュートリスト/プレフィクスリストの動作

- OSPFでのディストリビュートリストの設定例 Part1

- OSPFでのディストリビュートリストの設定例 Part2

- OSPFのLSAフィルタの概要 ~LSAタイプ3/タイプ5をフィルタ~

- LSAタイプ3のフィルタ設定例

- LSAタイプ5のフィルタ設定例

- 3階層モデルLANのOSPFルーティング

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part1:OSPFの基本設定

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part2:デフォルトルートの生成

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part3:スタブエリア

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part4:ルート集約

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part5:トラブルシューティング

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part1

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part2

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part3

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part4

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part5

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part6

- Cisco OSPFv3 for IPv4の設定と確認コマンド

- Cisco OSPFv3 for IPv4の設定例

- OSPFv3の設定例 [Cisco]

- OSPFv3 ルート集約の設定例 [Cisco]