OSPFの処理の流れ

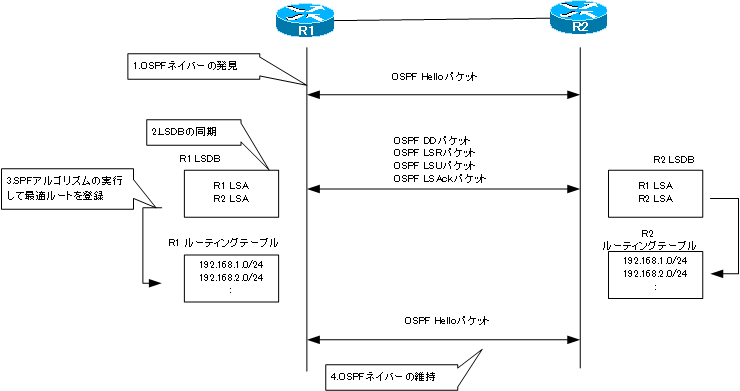

OSPFの仕組みを把握するためには、まずは、OSPFの全体的な処理の流れをしっかりと抑えておくことが重要です。OSPFの処理の流れは以下のようになります。

- OSPFネイバーの発見

- LSDBの同期

- SPFアルゴリズムを実行して、ルーティングテーブルに最適ルートを登録

- ネイバーの維持

OSPFネイバーの発見

RIPの場合は、いきなりRIPルートをマルチキャストで送りつけています。「同一ネットワーク上にRIPルータがいれば受け取ってくれるだろう」といった少しいい加減なRIPルートの送信を行っています。それに対して、OSPFはまずネイバーを発見します。ネイバーとは同じネットワーク上の他のOSPFルータです。OSPF Helloパケットによって、他のOSPFルータを見つけてネイバーとして認識し、ネイバーとの間でOSPFのやり取りを行います。

LSDBの同期

そして、ネイバーとの間でLSAを交換して、LSDBの同期を取ります。そのときには、DDパケット、LSRパケット、LSUパケット、LSAckパケットを利用します。LSDBの同期をとるのは、基本的にネイバーなので同一ネットワーク上のOSPFルータ間です。同一ネットワーク上のOSPFルータでLSDBの同期を取っていき、最終的に同じエリアに所属するすべてのOSPFルータは同じLSDBを保持します。

SPFアルゴリズムを実行して、ルーティングテーブルに最適ルートを登録

LSDBの同期が完了すると、各OSPFルータはSPFアルゴリズムを実行して、それぞれ最適ルートを決定します。その際、メトリックとしてOSPFコストを利用します。最適ルートをルーティングテーブルに登録して、IPパケットのルーティングができるようにします。

ネイバーの維持

その後、定期的にHelloパケットを交換することでネイバーが正常に稼働しているかどうかを確認しています。

もし、障害や新しいネットワークの追加など、ネットワーク構成の変化があった場合は、トリガードアップデートでその変更を通知します。その際には、LSUパケットを利用します。

関連記事

より詳細なOSPFの処理について、以下の記事をご覧ください。

OSPFの仕組み

- OSPFとは? 初心者にもわかりやすくOSPFの特徴を解説

- OSPFの処理の流れ

- OSPFルータID ~OSPFルータを識別~

- OSPFルータのルータIDが重複してしまったら?

- OSPF ネイバーとアジャセンシー

- OSPF DR/BDR

- イーサネット上のshow ip ospf neighborの見え方

- OSPFネットワークタイプ ~OSPFが有効なインタフェースの分類~

- OSPF LSDBの同期処理

- 大規模なOSPFネットワークの問題点

- OSPFエリア ~エリア内は詳しく、エリア外は概要だけ~

- OSPFルータの種類

- OSPF LSAの種類

- OSPF エリアの種類

- OSPFの基本的な設定と確認コマンド [Cisco]

- インタフェースでOSPFを有効化することの詳細

- OSPF ループバックインタフェースのアドバタイズ

- OSPF Hello/Deadインターバルの設定と確認コマンド

- OSPFコストの設定と確認

- OSPFルータプライオリティの設定と確認コマンド

- OSPFネイバー認証の設定 ~正規のルータとのみネイバーになる~

- バーチャルリンク上のネイバー認証

- OSPF スタブエリアの設定と確認[Cisco]

- OSPF スタブエリアの設定例 [Cisco]

- OSPFデフォルトルートの生成 ~default-information originateコマンド~

- OSPFデフォルトルートの生成 ~スタブエリア~

- OSPF バーチャルリンク ~仮想的なエリア0のポイントツーポイントリンク~

- OSPF バーチャルリンクの設定と確認 [Cisco]

- OSPF バーチャルリンクの設定例 [Cisco]

- OSPF 不連続バックボーンのVirtual-link設定例

- OSPFのルート集約と設定

- OSPFルート集約の設定例(Cisco)

- OSPF ルート種類による優先順位

- OSPFネイバーの状態がExstartでスタックする原因

- OSPFパケットの種類とOSPFヘッダフォーマット

- OSPF Helloパケット

- OSPF DD(Database Description)パケット

- OSPF LSR(Link State Request)パケット

- OSPF LSU(Link State Update)パケット

- OSPF LSAck(Link State Acknowledgement)パケット

- OSPF 再配送ルートの制限 ~redistribute maximum-prefixコマンド~

- OSPFでのディストリビュートリスト/プレフィクスリストの動作

- OSPFでのディストリビュートリストの設定例 Part1

- OSPFでのディストリビュートリストの設定例 Part2

- OSPFのLSAフィルタの概要 ~LSAタイプ3/タイプ5をフィルタ~

- LSAタイプ3のフィルタ設定例

- LSAタイプ5のフィルタ設定例

- 3階層モデルLANのOSPFルーティング

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part1:OSPFの基本設定

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part2:デフォルトルートの生成

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part3:スタブエリア

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part4:ルート集約

- 演習:実践的なOSPFルーティング Part5:トラブルシューティング

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part1

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part2

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part3

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part4

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part5

- OSPF 設定ミスの切り分けと修正 Part6

- Cisco OSPFv3 for IPv4の設定と確認コマンド

- Cisco OSPFv3 for IPv4の設定例

- OSPFv3の設定例 [Cisco]

- OSPFv3 ルート集約の設定例 [Cisco]