Table of Contents

レイヤ3スイッチの役割

レイヤ3スイッチは、VLANによってネットワーク構成を柔軟に決めることができ、主に企業ネットワークで複数のネットワークを相互接続するために利用します。

レイヤ3スイッチは、レイヤ2スイッチにルータの機能を追加しているネットワーク機器です。そのため、レイヤ2スイッチのようなデータの転送もできますし、ルータのようなデータの転送もできます。レイヤ3スイッチの外観は、レイヤ2スイッチとよく似ています。レイヤ2スイッチと同じようにたくさんのイーサネットインタフェースを備えたネットワーク機器です。ただ、レイヤ2スイッチに比べると、レイヤ3スイッチはかなり高価です。そのため、レイヤ2スイッチとして利用するだけなら、レイヤ2スイッチを使ったほうがコストを抑えられます。

外観はレイヤ2スイッチと同じなのですが、レイヤ3スイッチは基本的な機能としてルータと同等です。すなわち、レイヤ3スイッチによってネットワークを相互接続して、ネットワーク間のデータを転送します。レイヤ3スイッチを利用すれば、1台でVLANによりネットワークを論理的に分割して、分割したVLANを相互接続できます。そして、相互接続したVLAN間でデータを転送します。

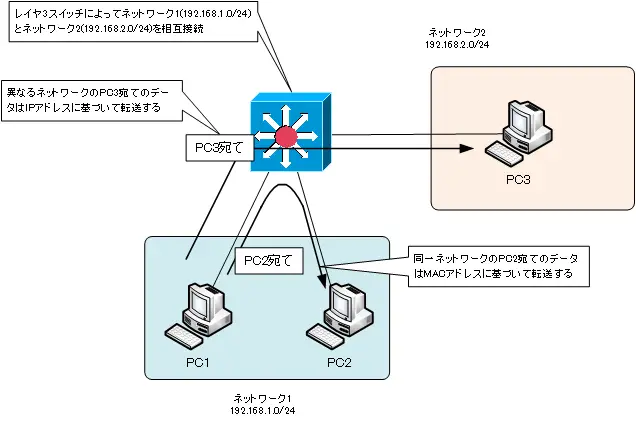

レイヤ3スイッチのデータの転送は、同じネットワーク内か異なるネットワーク間かによって、振る舞いが違います。同一ネットワークのデータの転送のときはレイヤ2スイッチ同じようにMACアドレスに基づいて転送します。一方、ネットワーク間のデータ転送のときはルータと同じようにIPアドレスに基づいてデータの転送を行います。

ここで、レイヤ2スイッチとルータのデータの転送の特徴をあらためて以下の表にまとめています。

| 特徴 | レイヤ2スイッチ | ルータ |

|---|---|---|

| 転送対象のデータ | イーサネットフレーム | IPパケット |

| データの転送範囲 | 同一ネットワーク内 | ネットワーク間 |

| 転送するときに参照するテーブル | MACアドレステーブル | ルーティングテーブル |

| 転送するときに参照するアドレス | MACアドレス | IPアドレス |

| テーブルに必要な情報がないときの動作 | データをフラッディング | データを破棄 |

以下の図は、レイヤ3スイッチでネットワークを相互接続している様子と、データの転送についてまとめたものです。

この図で、レイヤ3スイッチはネットワーク1(192.168.1.0/24)とネットワーク2(192.168.2.0/24)を相互接続しています。そして、PC1とPC2は同じネットワークとなり、PC3は違うネットワークとしています。このようなネットワーク構成を取るために、レイヤ3スイッチでVLAN(Virtual LAN)の機能を利用します。レイヤ3スイッチの仕組みを知る上では、VLANを理解することが必須です。

VLANを理解することがレイヤ3スイッチの仕組みを知るためにとても重要

レイヤ3スイッチとルータ

前述のように、レイヤ3スイッチとルータは基本的な機能は同等ですが、異なる点もあります。レイヤ3スイッチとルータの違いを簡単にまとめます。

| 特徴 | ルータ | レイヤ3スイッチ |

|---|---|---|

| インタフェースの種類 | イーサネット以外にもいろんなインタフェースを利用可能 | 基本的にイーサネットのみ |

| インタフェースの数 | それほど多くの数のインタフェースを備えていない | 製品によっては数百以上の数のインタフェースを備えている |

| データの転送性能 | あまり高くない | 理論的な最大の転送性能を発揮できる |

| サポートする機能 | VPNやファイアウォールなどの追加機能をサポートしている製品が多い | 基本的にデータを転送する機能に特化している |

ただ、この表にまとめたルータとレイヤ3スイッチの違いの大部分はほとんどなくなっています。

レイヤ3スイッチにも製品によって、イーサネット以外のインタフェースを搭載できるものも増えています。イーサネットインタフェースだけで用が足りることがほとんどなので、対応するインタフェースの種類はあまり問題になりません。

たくさんのイーサネットインタフェースを備えたルータも増えています。Ciscoのルータにイーサネットスイッチモジュールを追加すれば、イーサネットインタフェースの数を増やせます。ルータをレイヤ3スイッチとして利用することも可能です。

また、ルータのデータの転送性能も高くなってきていて、理論的な最大の転送性能を発揮できる製品も多くあります。

ルータとレイヤ3スイッチの大きな違いは、サポートする追加機能です。ルータは単にネットワーク間のデータを転送する以外にVPNゲートウェイ、ファイアウォール機能などのさまざまな機能をサポートしている製品が多くあります。一方、レイヤ3スイッチは製品によってはルータと同じようにVPNゲートウェイ/ファイアウォールなどのいろんな機能を使えるものもあります。ですが、基本的には高速なネットワーク間のデータを転送する機能に特化しています。

社内ネットワーク(LAN)の構成

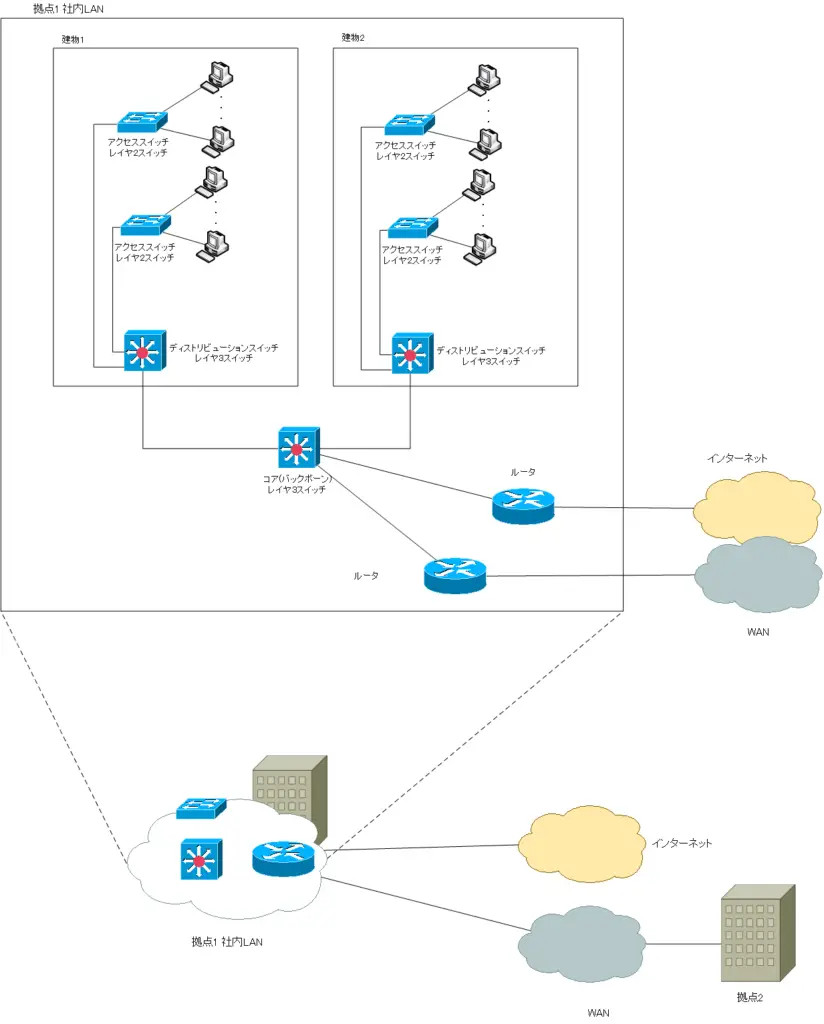

企業の社内ネットワークは、レイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチ、そしてルータで構成します。それぞれをどのように利用しているかをまとめておきましょう。

- レイヤ2スイッチ/レイヤ3スイッチ:社内ネットワーク(LAN)を構築する

- ルータ:社内ネットワーク(LAN)をWANやインターネットなどの外部ネットワークへ接続する

オフィスのフロアのクライアントPCはまず、レイヤ2スイッチに接続します。ネットワークの入り口に相当するレイヤ2スイッチは「アクセススイッチ」と呼ばれます。PCなどに社内ネットワークへのアクセスを提供するのでアクセススイッチです。アクセススイッチでVLANによって、ネットワークを分割します。

そして、フロアのレイヤ2スイッチを集約するためにレイヤ3スイッチを利用します。レイヤ3スイッチでは、アクセススイッチで作成してるVLANを相互接続して、VLAN間の通信ができるようにします。フロアのアクセススイッチを集約するレイヤ3スイッチは「ディストリビューションスイッチ」と呼ばれます。「ディストリビューション」は英単語の「distribution」をカタカナ表記しているだけです。「distribution」は、「配布する」とか「分配する」という意味です。ネットワーク間のデータを配布(分配)する、つまり、ネットワーク間の通信を実現するためのスイッチという意味です。

アクセススイッチとディストリビューションスイッチで1つの建物のネットワークを構成します。大規模な社内ネットワークであれば、1つの拠点の敷地内に複数の建物が存在します。当然ながら、建物のネットワーク同士も相互接続しなければいけません。建物のネットワークの相互接続にもレイヤ3スイッチを利用します。こうした建物のネットワーク間の相互接続のためのレイヤ3スイッチは「コアスイッチ」または「バックボーンスイッチ」と呼ばれます。建物間のデータやWAN/インターネット宛てのデータが通る中心となるスイッチなので「コア」または「バックボーン(背骨)」という呼び方がされています。

このように、ある拠点の社内ネットワーク、すなわち、LANはレイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチを組み合わせて構築します。

そして、拠点が複数箇所ある場合は各拠点のLANは、WANによって相互接続します。WANに接続するためには、一般的にルータを利用します。今ではWANへの接続にもイーサネットインタフェースを利用できるようになっていますが、以前はWANに接続するためにはシリアルインタフェースやATMインタフェースといったイーサネット以外のインタフェースを利用することがほとんどだったからです。

また、多くの場合、拠点のLANをインターネットにも接続することでしょう。インターネットへの接続もルータを利用することが一般的です。ルータの追加のファイアウォール機能やVPNゲートウェイ機能などを利用するためです。

まとめ

ポイント

- レイヤ3スイッチは、レイヤ2スイッチにルーティングの機能を追加したネットワーク機器です。

- ルータもレイヤ3スイッチも基本的なネットワークを相互接続して、ネットワーク間の通信を行うという機能は同じです。

- 企業の社内ネットワークは主にレイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチ、ルータで構築します。

- レイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチでLANを構築します。そして、構築したLANをWAN/インターネットに接続するためのルータを利用します。

IPルーティングのキホン

- ルータ ~ルーティングを行う中心的な機器~

- ルータでネットワークを分割

- レイヤ3スイッチ

- ルーティングの動作

- ルーティングテーブル

- ルーティングテーブルの作り方

- ホストルート ~/32のルート情報~

- スタティックルーティング?それともダイナミックルーティング? ~設定の考え方の違い~

- スタティックルーティングとダイナミックルーティング(RIP)の設定の比較

- スタティックルートのメリット・デメリット

- ルーティングプロトコルのメリット・デメリット

- ルート情報をアドバタイズする意味

- 宛先ネットワークまでの距離を計測 ~アドミニストレイティブディスタンスとメトリック~

- 等コストロードバランシング

- ルート集約 ~まとめてルーティングテーブルに登録しよう~

- デフォルトルート ~究極の集約ルート~

- 最長一致検索(ロンゲストマッチ) ~詳しいルート情報を優先する~

- インターネットのルート情報を見てみよう AT&T Looking Glass

- ルーティングプロトコルの分類 ~適用範囲~

- ルーティングプロトコルの分類 ~アルゴリズム~

- ルーティングプロトコルの分類 ~ネットワークアドレスの認識(クラスフルルーティングプロトコル/クラスレスルーティングプロトコル)~

- Cisco スタティックルートの設定

- ip default-network ~特定のルート情報に「*」をつける~

- スタティックルートをバックアップに ~フローティングスタティック~

- スタティックルートの設定を一歩ずつわかりやすく行う設定例[Cisco]

- Ciscoスタティックルーティングの設定例

- IPルーティング基礎演習Part1

- IPルーティング基礎演習Part2

- IPルーティング基礎演習Part3

- Windows PCのスタティックルートの設定 route addコマンド

- RIPの概要

- RIPの動作 ~RIPルート情報を定期的に送りつける~

- RIPスプリットホライズン

- RIPタイマ

- RIPルートポイズニング ~不要なルート情報を速やかに削除~

- Cisco RIPの設定と確認

- Cisco RIPの設定例

- RIPでのデフォルトルートの生成 ~スタティックルートの再配送~

- RIPでのデフォルトルートの生成 ~default-information originate~

- RIPでのデフォルトルートの生成 ~ip default-network~

- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part1

- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part2

- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part3

- RIP 設定ミスの切り分けと修正 Part4

- パッシブインタフェース(passive-interface) ~ルーティングプロトコルのパケット送信を止める~

- 転送経路を決定する方法 ~アドミニストレイティブディスタンス/メトリックと最長一致検索~

- デフォルトゲートウェイの詳細 ~ホストもルーティングしている~

- デフォルトゲートウェイの冗長化の概要

- Cisco HSRPの仕組み

- Cisco HSRP 仮想ルータ宛てのパケットがアクティブルータへ転送される仕組み

- Cisco HSRPトラッキング ~より柔軟にアクティブルータを切り替える~

- Cisco HSRP設定と確認

- Cisco HSRPの負荷分散

- HSRP 設定ミスの切り分けと修正 Part1

- VRRPの仕組み

- VRRPの設定と確認コマンド [Cisco]

- ルーティングテーブルのトラッキング(Cisco HSRP/VRRP)

- Cisco HSRP ルーティングテーブルのトラッキング設定例

- VRRP ルーティングテーブルのトラッキング設定例

- GLBPの仕組み

- Cisco GLBPの設定と確認

- Cisco GLBPの設定例

- HSRP/VRRP/GLBPのアドレス情報のまとめ